千年南龛:摩崖造像的“巴中模式”

巴中日报全媒体记者周书浩/文 付海旭/图

察看龛窟

4月9日清晨,细雨霏霏。浮岚飞翠的南龛山旋即被雨雾笼罩,若隐若现,宛如仙境。

8时刚过,李盛明就出了家门。他打着伞,徒步前往位于巴城南郊南龛摩崖造像区的南龛石窟研究院上班。他是院长,平时要比其他职工去得早一点。当天,他还有一件特殊的事要做——察看龛窟、清点造像。说这件事“特殊”并不确切,其实也就是一项常规工作,只不过是为了强调此项工作的重要性。研究院职工轮流察看龛窟、清点造像,轮到他了。

图一:全国唯一的高浮雕石刻双头瑞佛。

将近9时,雨还在下,丝毫没有停的意思。李盛明从办公室出来,撑开伞,沿着陡峭的石阶上行,南龛摩崖造像就在抬头处。但要走到核心造像区,还有100多米的距离。石阶两侧全是古树。春天来了,新枝嫩叶,青翠鲜绿,生机勃勃。经雨水淋湿、饱含负氧离子的空气格外清新,令人神清气爽。李盛明边走边吐故纳新,有意识地做了几次深呼吸。他先是沿云屏石察看了一番,然后右转上行,再察看山门石上的造像,接着察看老君洞、大佛洞、观音岩造像,最后从观音岩经大佛洞、老君洞原路返回,走到神仙坡下,抬头继续察看造像。石壁上,大大小小的龛窟深浅不一。雨天,龛窟深的,里面的造像基本是干的。龛窟浅的,里面的造像几乎被雨淋湿。雨水顺着造像的眼角、面部浸润而下,那些佛、菩萨好像在无声地哭泣,却又无力伸手擦拭或挥袖遮挡雨水,它们无助的表情令人怜惜。此时,它们不但不能在冥冥中庇佑芸芸众生,反而还需要芸芸众生呵护。李盛明注视着暗自“垂泪”的造像,表情凝重,似乎在思考什么,良久才继续前行,察看最南端石壁上的墓塔。

每周不定期察看龛窟、清点造像,是南龛石窟研究院职工的例行公事。察看龛窟、清点造像,不是说龛窟一夜之间突然少了,或者说某尊造像一夜之间不翼而飞,而是及早发现龛窟内的造像有无“问题”,做到未雨绸缪。南龛绝大多数造像历经一千多年的风吹、日晒、雨淋,早已伤痕累累,浑身都是“皮肤病”。尽管通过历代装彩,表面看似光鲜,实则腐朽不堪。众多造像一年年加速“衰老”,不是斑驳得掉石碴,就是风化成石灰,还有褪色甚至某个部位整体脱落。通过持续观察、清点,能在第一时间发现问题或隐患,便于及时修补、加固。

如果石头也有生命的话,这些石质造像大多数都活过了1000岁,年龄最大者甚至超过1400岁。岁月无敌。它们是国宝啊!

“定期察看龛窟、清点造像并非无中生有、无事找事。摩崖造像的保护就是从日复一日的‘清点’开始的。‘清点’不是搞‘空活路’!”李盛明表情严肃,不容置疑地告诉记者。这个从文管所普通职工干起,日后担任副所长、所长,再任南龛石窟研究院院长的人,与南龛摩崖造像打交道30多年了,他有强烈的“南龛情结”,说起南龛,如数家珍。按他的话说,“闭着眼睛也清楚所有龛窟的具体位置,大大小小造像的形制、装束也心中有数”。

图二:川渝地区雕刻时间最早的陀罗尼经幢。

察看完龛窟、清点完造像,李盛明向记者讲述南龛摩崖造像失窃的往事——

清末,一外国传教士在巴州传教,闲暇时到南龛游玩,看中了一尊小佛像。白天,他不便下手。某天晚上,月黑风高,传教士在夜色掩护下,盗窃那尊心仪的小佛像。叮叮当当的手锤、錾子声惊动了南龛附近的居民,他们一呼百应,提着灯笼、持着火把赶到事发现场,及时制止了洋人的盗窃行为。这些造像是居民的保护神。少一尊造像就少了一个保护神,他们的人生也将少了护佑。既然如此,岂能让盗窃者得逞?这是居民的普遍心态。

将近100年后,也就是1990年代初期,这尊曾经险些被盗的小佛像真的被人偷走了。那时,南龛摩崖造像区四周还没有围墙,更无电子监控设备,管护造像全靠值班的人二十四小时严防死守。由于疏于防范,小佛像被盗窃者切割。造像被盗后,文管所立即报案,公安机关赓即立案。后来,警方在深圳抓获盗窃者。被盗窃的小佛像完璧归赵,重新安置于原来的位置,并采取了相应的加固措施。

造像失窃给野外文物保护敲响了警钟。文管所自此有了不定期察看龛窟、清点造像的制度。尽管南龛后来的条件好多了——建了大门,修了围墙,安装了电子监控设备,但延续近30年的制度依然在惯性中不折不扣地执行。

“时间久了,就形成了习惯。察看龛窟、清点造像也是工作的一部分。”李盛明说。

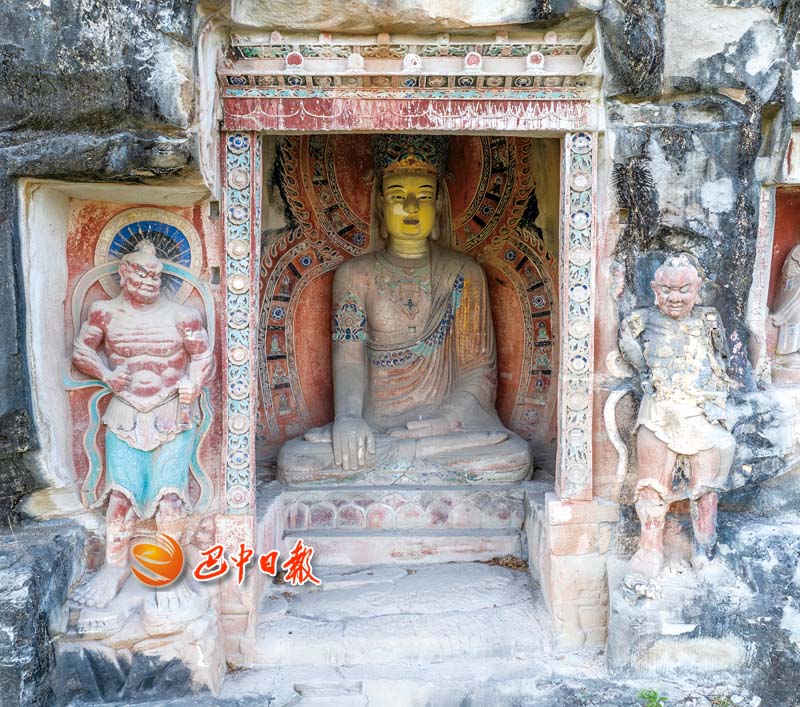

图三:巴中最大的石窟造像:菩提瑞像。

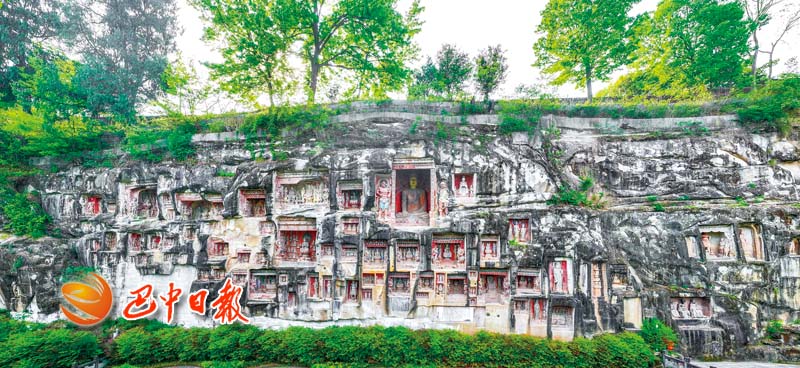

南龛位于巴中市巴州城区南郊南龛山。石壁上密集的佛、菩萨等是巴中规模最大、保存最完好的摩崖造像,系国务院1988年公布的第三批全国重点文物保护单位之一。据原巴中县文管所工作人员1980年代的调查登记及编号,共有176个龛窟、大小2700余尊造像。南龛山略呈南北走向,大部分深浅不一的龛窟如蜂房般密布在长数百米、高数十米的石壁上,形成一道极具冲击力的视觉奇观。少许龛窟分布于神仙坡前边的山门石、云屏石及神仙坡北端观音岩等处。少许龛像凿于隋,初唐时期亦有造像,大部分造像却是中晚唐时期开凿的。一些造像纪年铭文中有开元、天宝、乾元、贞元、会昌、咸通、乾符、中和、光启、文德、天复等年号,一些造像未留下造像铭文或造像铭文漫漶不可辨识,只能据龛窟形制、造像风格推测其开凿年代。龛窟中鬼斧神工的造像形态各异,形神兼备,栩栩如生,令人击掌叫绝、叹为观止。经历代的屡次装彩,造像五颜六色、色彩斑斓,使人目不暇给、眼花缭乱。

图四:南龛摩崖造像(局部)。

南龛的“唯一”

作为“中国石刻之乡”的巴中,是名副其实的“石刻艺术露天博物馆”。仅摩崖造像而言,巴中市境内就有59处、500余窟(龛),其中隋唐时期的佛教造像最多,有18处、450余窟(龛)。南龛摩崖造像不仅是全市摩崖造像最大、保存最完好者,一些与众不同的造像和特别龛窟也成就了它的多个“唯一”。正因这多个“唯一”,南龛摩崖造像在巴中才独树一帜、独占鳌头,闻名遐迩,享誉全国。

全国唯一的高浮雕石刻双头瑞佛在南龛。

南龛第083号龛的双头瑞佛开凿于开元年间(713—741年),是我国唯一的高浮雕石刻双头瑞佛。新疆克孜尔石窟第58号窟内曾出土一尊木雕彩绘有双头瑞佛像,敦煌莫高窟第072、237等窟壁画中有双头瑞佛像,但它们是被画在木雕和石壁上的。南龛第083号龛的双头瑞佛高67厘米、肩宽30厘米、座高45厘米。双头瑞佛有内圆外桃形双层头光,头光内雕饰变形莲瓣,外饰火焰纹、火焰状身光。双头均高螺髻,颈上有三道蚕纹,肩披圆领云肩,云肩领部饰宝珠纹。二佛共一身躯,着袒左袈裟,袈裟分二层悬于座前,下摆呈圆弧状,中部内衣衣纹直线状自然下垂,左手抚左膝,右手五指并拢横放于左脚掌上,手心向上。结跏趺坐于须弥座上。露左脚,须弥座下有方形台座,覆莲状底座,束腰处刻壸门,壸门内浅浮雕卷草。

川渝地区雕刻时间最早的陀罗尼经幢在南龛。

南龛第089号龛的陀罗尼经幢刻于天宝十年(751年),是四川、重庆发现的雕刻时间最早的陀罗尼经幢。目前川渝地区所见陀罗尼经幢多为九世纪至十世纪雕刻,即晚唐至五代时期,而且多见于寺院中,南龛的陀罗尼经幢却刻在石壁上,此经幢也是巴中唯一的陀罗尼经幢。此龛系双层长方形龛。外龛已毁,内龛高286厘米、宽107厘米、深23厘米。龛内六棱形陀罗尼经幢为半浮雕。经幢由基座、幢身、幢顶组成,幢身三层,塔形顶,三层相轮,共五层。幢基、幢身、幢顶刻有天王、力士、菩萨、飞天。

巴中唯一的地藏与六道像在南龛。

南龛第025号龛内存地藏菩萨一尊,弟子装,背后有双层圆形身光和双层圆形头光,身光、头光重叠呈葫芦状。地藏披双领下垂式袈裟,袈裟右摆挂左肩衣钩上,内着袒右僧祇支,胸下系绳。左手置左脚上,掌心向上握珠,举右手,掌残,结跏趺坐,座无存。地藏高121厘米、肩宽66厘米。身后浅浮雕八组人物,左右各四组,对称雕刻,为六道造像。其中最上两道均为佛像,表示可以修习成佛,脱离六道。此龛是巴中摩崖造像中唯一的地藏与六道像,也是少有的坐式地藏。

巴中唯一的六臂如意轮观音像在南龛。

南龛第016号龛内龛刻六臂如意轮观音一尊,龛外立二天王。主尊如意轮观音桃形头光挡住了身光的上部,身光下部呈圆弧形。头戴化佛冠,面偏向右侧,顶露发髻,戴项圈,每只手均戴臂钏、手镯,络腋从左肩至右腹侧斜挂,下着长裙。盘左脚舒右脚坐于仰莲圆座上。六臂,左上手举莲蓬,左中手掌心向外,食指上伸,余指下屈,左下手下伸扶于莲座边,右上手撑右头侧,中手于胸前握如意,下手伸右侧持串珠,坐于仰莲圆座上。观音高63厘米,莲座高23厘米。龛内外有题记三则,其中两则题记与此龛相关:一是外龛左壁阴刻咸通年间(860—873年)的装彩铭文,二是外龛右壁竖刻“凉商童此年装彩”。

巴中唯一有俗装胁侍的毗沙门天王造像在南龛。

开凿于会昌六年(846年)的南龛第094号龛的内龛正中立毗沙门天王像,脚踏三个地鬼,双手为现代补接。左壁内外侧及右壁外侧各立一尊体形略小的天王像,右壁内侧立一尊俗装男子像。与南龛第065号龛毗沙门天王胁侍不同,有俗装胁侍(俗装男子像)等多尊造像侍立一旁的毗沙门天王造像,巴中仅此一例。

巴中最大的石窟在南龛。

南龛第103号龛中的菩提瑞像“真容巨壮”,有“南龛石窟之魁”之誉,也是巴中石窟与摩崖造像中最大的佛像。此龛开凿于乾符四年(877年),是巴中典型的、真正的石窟,位于南龛神仙坡北段上部。因大佛位于此,以前巴州的信男善女将神仙坡北段俗称“大佛洞”,其实“大佛洞”仅是神仙坡的一部分。石窟外龛高515厘米、宽510厘米、深490厘米;内龛高527厘米、宽550厘米、深360厘米。外方内双层檐佛帐形龛。内龛两层檐顶均有鸱尾、圆形瓦当,上层檐面饰花叶宝珠,下层檐面上部饰方格团花,下部饰忍冬纹,悬华帐、华绳。方形帐柱,柱侧饰莲花。内龛为方口弧壁,龛内顶部系清代所修一面坡式青瓦顶。内龛三面设阶梯状高台,上层台边饰双层莲瓣。龛中造一佛坐于后壁台上,二力士立于帐柱外侧,台前左右各浅浮雕一尊供养人小像,外龛右壁上部有浮雕飞天一身。龛像经清代装彩。主尊菩提瑞像高460厘米、肩宽215厘米、座高74厘米。菩提瑞像有头光、背光、身光,头戴宝冠,面部丰圆,胸前戴璎珞,上身着袒右肩袈裟。左手横置右脚上,手心向上,五指并拢;右手戴臂钏,臂钏上饰莲花形宝珠,五指并拢,抚左脚上,结跏趺坐于后壁台上。

独特的“帐形龛”

1992年11月下旬,时任敦煌研究院院长的段文杰先生慕名来巴中考察石窟。他先后考察了南龛、水宁寺等处摩崖造像。令人意想不到的是,这位考察过全国石窟,看过全世界代表性石窟、真正见过“大世面”的天花板级别的专家,评价南龛、水宁寺等处摩崖造像“盛唐彩雕,全国第一”。

“盛唐彩雕,全国第一”——这个理性、专业、权威的评价,开启了人们重新认识南龛、深度认识南龛、另眼相待南龛的学术之路,尽管此时南龛早已被列入“国保”。

12月3日,段文杰先生在巴中县委礼堂作题为《巴中石窟的特色》学术报告。听众主要是县级各机关干部,礼堂座无虚席。

段文杰先生给南龛摩崖造像排年时认为,南龛等地的摩崖造像开凿于隋代和初唐、中晚唐,尤其以盛唐时期的造像为主。他根据部分龛窟中供养人着装推测造像年代。他说:“供养人是当时出钱造像的人。供养人的穿着特征,供养人的衣冠就代表着那个时代。如果衣冠变了,时代也就变了。一些供养人头上有‘锥’,名‘锥髻’;衣饰为窄衫小袖、长裙,这是初唐的特征。有这样着装的供养人,判断为初唐时的造像是不会错的。到盛唐时,衣冠就变了。衣冠服饰,从造像中的供养人身上就能看到时代。巴中一些摩崖造像时间是比较早的,初唐甚至隋代都有。这从服饰就能判断,这是一个可靠的依据,当然还有别的条件。”

南龛摩崖造像以佛教题材为主。有释迦佛、三世佛、弥勒佛、菩提瑞像、千佛、阿弥陀佛与五十菩萨、阿弥陀佛与观音和地藏、双头瑞佛、如意轮观音菩萨、地藏菩萨、毗沙门天王、观音与地藏菩萨、鬼子母佛以及经幢、墓塔等。段文杰先生指出:“南龛摩崖造像之所以内容如此丰富,是中原佛教思想中国化后传到这里的。‘显教’‘密教’结合,同时并存,但‘显教’题材占主流,‘显教’中的‘净土’思想又占主导地位。南龛等地的摩崖造像与唐代中原的长安、洛阳的佛教发展是有联系的,属于一个造像系统,造像题材、内容及艺术表现手法一致。”

南龛摩崖造像形式多样,有一佛二菩萨、一佛二弟子二菩萨二力士、一佛二弟子二菩萨二天王二力士、一佛一弟子一菩萨、一菩萨一弟子、二菩萨及佛、天王和菩萨单龛造像等。段文杰先生指出:“这些造像组合形式不像北方,也不像敦煌那样,佛、两个弟子、两个菩萨、两个天王、两个力士组织在一起。南龛的像龛把秩序打乱了,也就是把原来固有模式打乱了。造像中,人与神站在一块儿,这个是其他地方很少见的。人和神的位置很清楚,人和神站在一块儿,位置不是按过去的模式排列,而是‘自由化’了。自由排列组合后,画面就生动活泼多了,也就不那么死板了。”

诚如《佛地经论》所言“欲利益安乐众生,示现种种变化”,佛的形象是不确定的,佛像造型可以由象征意义确定,随想象不拘泥于某一固定样式,由确定变为不确定,从客观转化到主观,实现其“变化”。段文杰先生进一步指出:“南龛等地摩崖造像人物形象非常健康。特别是盛唐时期,人物形象很丰满、圆润,代表了典型的唐代风格。每个形象都比较写实,看起来比较亲切。造像表现人的精神状态,端庄、文静、文雅,是一种健康的表现。用人的形象、人的成分表现菩萨和蔼可亲的形象,‘人情味’很重。本来神就是人的神话、神就是人的异化,没有人就没有神。神是人造的,有更多的人情味儿。看这种造像,是一种愉快、一种美的享受。巴中的摩崖造像总体来说,风格是在中国艺术的基础上吸收了外国的东西,然后创造了新的东西,这些新的东西形成了‘巴中的模式’。独特的‘巴中模式’就是人的布局、人的造型。这些别处没有。”

段文杰先生的报告,不,他精彩而通俗易懂的演讲征服了所有听众,礼堂里不时传出一阵阵热烈的掌声。他口若悬河,讲得太投入了,听众如痴如醉,如聚精会神的学生。

南龛摩崖造像的主体是佛、菩萨等。匠师造像时,注重龛窟的雕刻与彩绘,又特别对龛楣精雕细琢,并用绿、红、蓝、白等矿物颜料上色,使其美轮美奂、溢光流彩,目的是增强装饰性,辅助表达造像的神韵、精神。加之多层次的龛楣及华丽的彩绘,龛窟富丽堂皇。如此“奢侈”的开龛造像,旨在表达开凿者、装彩者的执念和虔诚。

段文杰先生特别强调:“南龛等地的摩崖造像最大的特点不是造佛,而是造龛。这些龛前面有额,像双层屋檐,下面还有垂幔,这个专名叫‘帐’,是佛、菩萨坐的地方,也叫‘帐形龛’,雕刻非常精美,这是其他地方少有或没有的,这是巴中摩崖造像的一大特点。”

段文杰先生“巴中模式”的提出,可能是受著名考古学家宿白先生评价大同云冈石窟“云冈模式”的影响。他慧眼识南龛、水宁寺等地的摩崖造像。今天,研究石窟的学者依然折服于他精辟的学术见解。他提出的“巴中模式”,为日后研究巴中摩崖造像的学者搭建了“学术梯子”,后者借助“学术梯子”攀上陡峭的石壁,观察造像的“真相”。

世俗化与本土化

佛教造像是宣传佛教的形式之一。在大千世界不断得到拓展的同时,佛教对现实人生的关怀也越来越具体、越细微。大乘佛教已不复提倡早期佛教所盛行的那种远遁城邑、离群索居的生活,而是以一种积极入世的态度,贴近生活、贴近社会,注重对世俗的摄化。南龛摩崖造像注重写实的同时,也以形写神、形神兼备。佛、菩萨等造像参照本地社会生活中的世俗人物形象,以本地审美时尚为依凭,脱离高鼻深目的梵风胡貌,消解造像的神秘性,佛的布局生活化,菩萨的造型世俗化。南龛第025号龛地藏菩萨就是凡人的面相。

开凿于文德元年(888年)的第068号龛,外龛龛基下部浮雕鬼子母佛头顶圆饼状髻,穿双领下垂式短袖外衣、长袖内衣,下着长裙,既无头光,也无莲座,纯属现实生活中的一个衣着简朴、形象纯朴的普通妇女。她怀抱一小儿,左右各坐四小儿。小儿均光头,肥胖,戴项圈,有的戴手镯、脚环,憨态可掬,天真可爱。

与此类似的还有第074号龛外龛右壁中部浅浮雕鬼子母佛像:鬼子母位于一长方形台座上,绾高发髻,穿双领下垂式袈裟,居中坐,怀抱一子,左右各坐四子,九子均肥胖。这两组鬼子母佛像,纯然是一个世俗的慈母抚护着一群孩子的温馨场景。亲切感及家庭氛围自不待言,一种精神性感召在无声无息地弥散。正如段文杰先生所言“有更多的人情味儿。看这种造像,是一种愉快、一种美的享受”。

其实鬼子母佛的原型曾经是佛教中有名的恶人,专门喜食他人的孩子,后来受到佛的教化,变成了专门保护小孩的神灵,被人们称为“鬼子母佛”。鬼子母佛之所以被世俗化,原因在于她不但可以保护小孩,无子嗣的人还可以向她求子,她还能保护四海之内的车船、财产安全,而且天上地下的树神、地神、水神等多种神怪均系她的儿子,可想而知,她在人们生活中的作用有多重要。因此鬼子母这种造像题材一传入中国,就在各地流行,并很快世俗化、本土化,赋予其“地方形象”。

在开凿于初唐的第116龛阿弥陀佛与五十菩萨像右侧,身高137厘米、肩宽35厘米的天王束发饰珠,有圆形头光,帛带自双肩经腰侧垂下,着胸甲,袖口外翻,腰系带,下着战裙,穿草鞋,腰左扭,左手托方形宝塔,右手叉腰,立于仰身夜叉上,屈右膝,宝塔置覆莲座上。此天王被本地信男善女戏称“草鞋天王”。草鞋是大巴山区平民百姓上世纪八十年代以前常穿的一种用稻草编制的鞋子,柔软舒适,便于行走与劳动。即便冬天,许多人也穿草鞋,只不过脚上包了一层裹脚布御寒而已。据“草鞋天王”造像推知,一千多年前生活在大巴山区的先民就时兴穿草鞋。再往上追溯,先民结束赤脚生活,最先穿的就是草鞋。

天王是佛教中常提到的神灵,有多种。一般为武士装束,以护法者形象出现,但地位不高,也无专门的供奉寺塔,在寺庙和龛窟中不占主要位置,只是作为其他神灵的扈从。佛像的创作能超越形象的限制而求其意义的表征,使原本就随缘应机的佛、菩萨以种种形象示现于世,匠师也因此获得雕凿上的自由,充分发挥其主观艺术想象,通过开山凿石表达宗教情感。从这尊脚穿草鞋的天王看,匠师雕凿其形象,尊重天王原有形象的同时,超越宗教仪轨,结合地方穿着习惯,让天王脚穿草鞋,将日常生活中的人与事巧妙融入造像,细节之中充满世俗味,使神灵世俗化、生活化,实现了造像艺术的本土化,天王成了日常生活中的人。此外,该龛中的菩萨姿态各异、随心所欲地坐着,有的衣裙撩至大腿,蜷曲的双腿裸露无遗。这种不拘“礼节”、不守“规矩”的形象也只有世俗生活中才有。段文杰先生感兴趣的正是这种“人的布局、人的造型”的不拘一格。

石头的附加值

“南龛”是巴中最著名的文化地标与文化品牌。除了摩崖造像,自唐以降,由米仓道南来北往的达官显贵、客商僧侣、文人墨客在南龛还留下了大量的造像铭文、装彩记、游记、杂记、诗词等。经统计,现存完好的题刻有100余条。在众多题刻中,尤以唐乾元三年(760年)四月十三日,巴州刺史严武《奏请赐巴州南龛寺题名表》闻名遐迩,为南龛镇山之宝。部分题刻被收入《金石苑》《十二砚斋金石过眼录》《八琼室金石补证》等清代金石学名著。

西南民族大学教授雷玉华认为,以南龛为代表的巴中摩崖造像艺术是唐代西京长安、东京洛阳“两京式样”在巴蜀地区传播的源头,其影响可下达于宋代的大足,是解决川渝石窟一系列问题的关键之一。南龛摩崖造像的兴盛与唐代米仓道的通畅不无关系。造像题记与装彩铭文记录了来往于这条路上的各色人物,铭文中位于河西走廊的“秦州”“凉”等地名格外引人注意,证明了唐代的巴州是区域交通的中心。

李盛明告诉记者:“作为古人留下来的宝贵的文化遗产——南龛摩崖造像与题刻(唐代以来造像铭文、装彩记、游记、杂记、诗词等),从上世纪八十年代迄今,文化主管部门虽然做了大量的保护工作,但随着时间的流逝,保护面临着诸多挑战。放眼全世界,当今文物保护仍是一道尚未找到最佳答案的难题,所有的尝试与努力只是尽力延长文物的生命周期,却无法终止其走向消亡的脚步。另外,南龛的考古调查、价值阐释、艺术研究及成果普及任重道远。希望更多领域、更多学科的有识之士参与。”

拂去时间的尘埃,惟愿南龛永世生辉!不朽!!

网站标识码:5119000013蜀ICP备2021008191号-2

川公网安备51190202000253号

川公网安备51190202000253号